部屋を整理整頓するとき、「隠す収納」と「見せる収納」のどちらを選ぶべきか迷うことはありませんか?どちらにもメリットとデメリットがあり、空間の使い方やライフスタイルに合わせた使い分けが重要です。本記事では、それぞれの特徴や使いどころ、インテリアとのバランス、さらに使い分けを成功させるためのアイデアまで程度で詳しくご紹介します。

隠す収納とは?

隠す収納のメリット

隠す収納のメリット

- 見た目が整う:空間がスッキリ見え、清潔感や統一感が出やすくなる

- 生活感を隠せる:洗剤やコード類、日用品など見せたくないものを隠せる

- ほこりや汚れの防止:扉や引き出しがあることで、物にほこりがつきにくい

- 来客時も安心:急な来客があっても生活感を隠しやすい

隠す収納のデメリット

-

- 中身が把握しにくくなる:何をどこにしまったか分からなくなることがある

- 出し入れが面倒になることも:ワンアクション増えるため、面倒に感じやすい

- しまいっぱなしになりがち:物の存在を忘れ、無駄な買い物につながる可能性も

隠す収納に向いているアイテムと場所

-

- 書類・電化製品の付属品・ストック品:ラベル付きの収納ケースで分類し、カテゴリごとにファイルボックスや引き出しに収納するのが効果的です。コードやアダプターなどの細かい電子機器類は、チャック付き袋に入れて仕分け、同じ種類のものは一緒にまとめておくことで、必要なときにすぐ取り出せます。ストック品も詰め替えボトルや透明なケースに入れて中身が分かるようにすると管理しやすくなります。

- 洗面所やキッチン下の収納:生活感が出やすい場所は隠す収納が最適です。ボックスやバスケットで種類ごとに分けることで、見た目がすっきりし、掃除もしやすくなります。詰め替え用の洗剤やスポンジ、掃除用品はカゴにまとめ、扉の裏にフックを付けて吊り下げ収納するのもおすすめ。限られたスペースでも効率よく使える工夫が重要です。

- クローゼットや押し入れ:シーズンオフの衣類や寝具をまとめてしまう際は、圧縮袋やラベル付きの布製ボックスを活用しましょう。棚上や床下のスペースを使って縦にも収納し、使用頻度の低いものから奥に入れると出し入れがスムーズです。衣替えのタイミングで中身を見直すことで、不要なものが溜まりにくくなります。

- 書類・電化製品の付属品・ストック品:ラベル付きの収納ケースで分類し、カテゴリごとにファイルボックスや引き出しに収納するのが効果的です。コードやアダプターなどの細かい電子機器類は、チャック付き袋に入れて仕分け、同じ種類のものは一緒にまとめておくことで、必要なときにすぐ取り出せます。ストック品も詰め替えボトルや透明なケースに入れて中身が分かるようにすると管理しやすくなります。

見せる収納とは?

見せる収納とは、あえて物を視覚的に見せて収納する方法です。オープンラックや壁面収納、フック、かごなどを活用して「ディスプレイ感覚」で収納することで、空間を楽しく演出することができます。

見せる収納のメリット

-

-

- 取り出しやすい:使用頻度の高いものをさっと手に取れる

- 物の管理がしやすい:常に目に入るため、在庫管理や消耗品の把握に役立つ

- インテリア性が高まる:自分のセンスを表現できる、おしゃれに飾れる

- 片付けやすい:物の定位置が見えているため、戻しやすく習慣化しやすい

-

見せる収納のデメリット

-

-

- 雑然と見えるリスク:統一感がないとごちゃごちゃに見える

- 掃除の手間が増える:ほこりが付きやすく、頻繁な掃除が必要

- 整える努力が必要:常に整頓されている状態を保つ意識が必要

-

見せる収納に向いているアイテムと場所

-

-

- キッチンの調味料やカトラリー:トレイやボトルで揃えると見た目も◎。スパイスボトルのラベルを手作りする、木製トレイでナチュラル感を出す、調味料ごとにトレーを分けて配置するなど、工夫次第でより美しく見せることができます。毎日使う道具を機能的かつおしゃれに管理できるのが魅力です。

- リビングの本棚やオープンラック:本や雑貨、観葉植物などのディスプレイに最適です。カラーや高さを揃える、空間に余白を持たせるなど、ギャラリーのような雰囲気に仕上げると統一感が出ます。キャンドルや額縁などを加えることで、より洗練された印象を与えることも可能です。照明との組み合わせも意識すると、空間全体に奥行きが生まれます。

- デスク周り:文房具やノートを見せることで作業効率もUP。よく使うものを取り出しやすく配置することで、作業への集中力が高まり、片付けも簡単になります。ペン立てやブックエンドを使って整えるほか、ワイヤーバスケットや小さな木箱などを使うと、インテリアとの調和も保ちつつ実用性も高まります。色味をモノトーンで揃えたり、ビビッドカラーを差し色に使ったりと、見せる収納だからこそ楽しめる工夫が豊富です。

-

隠す収納と見せる収納の使い分けのコツ

隠す収納と見せる収納は、どちらか一方に偏るのではなく、状況や目的に応じて使い分けることが理想的です。以下に、使い分けの具体的なポイントを紹介します。

1. 使用頻度で使い分ける

-

-

- 毎日使うもの → 見せる収納にしてすぐ取り出せるように

- 月に1回以下の使用 → 隠す収納に入れて見た目を整える

-

生活動線を意識する

-

-

- よく使う場所(キッチン、洗面所)は動線上に見せる収納を設置

- 来客が目にするエリアは隠す収納でスッキリとまとめる

-

インテリアとの調和を考える

-

-

- 見せる収納は色数を抑える、素材を統一するなどでまとまりを

- 隠す収納も、収納ケースやボックスの色・形を統一して美しく

-

ラベリングや透明ケースで見える化

-

-

- 隠す収納でも「中身が分かる工夫」が重要。ラベルや写真を活用

- 見せる収納でも「分類と整頓」が必要。テーマ別にグループ化

-

季節やイベントでの入れ替え

-

-

- 春夏は明るい雑貨、秋冬は温もりのあるアイテムを見せる収納に

- 季節の飾りを取り入れた見せる収納は空間の雰囲気づくりに効果的

-

具体的な空間別の使い分け

リビング

-

-

- 雑誌やリモコン → トレイにまとめて見せる収納にし、テーブルの上にインテリア性のあるかごを設置して見た目にも楽しい収納に。読み終わった雑誌はすぐに処分または別の場所に移動するルールを決めておくと、ごちゃつき防止になります。

- DVDやゲーム機周辺機器 → 隠す収納で生活感をカバー。TVボードの引き出しや扉付き収納を活用し、ラベリングして中身を管理。コード類もケーブルボックスを使って見えないように整えるとすっきり。

-

キッチン

-

-

- よく使う調味料 → 見せる収納でワンアクションで調理。スパイスボトルや調味料ボトルは容器を統一すると見た目が美しく、料理のモチベーションも上がります。調味料ラックや壁面ラックの活用もおすすめ。

- 大型調理器具や保存容器 → 隠す収納で整った印象に。コンロ下や引き出し収納にまとめ、使用頻度の低いものは奥へ。保存容器はサイズごとに立てて収納し、スペース効率もUP。

-

洗面所

-

-

- タオルや歯ブラシ → 見せる収納で取り出しやすく、清潔感を演出。ガラスのジャーや白い陶器のカップなどおしゃれな容器を使うとインテリア性も高まります。棚やバスケットの中に並べるだけでも◎。

- 洗剤やストック → 隠す収納にしてすっきり見せる。扉の中にボックス収納を設け、種類ごとにラベリング。ストック管理表などを貼っておけば無駄な買い物も防げます。

-

ワークスペース

-

-

- ペン立てやノート → 見せる収納で作業効率UP。お気に入りのステーショナリーをまとめて置くと、デスクに立つたびに気分が上がります。小物入れを使ってごちゃごちゃしない工夫を。

- 書類や充電コード → 隠す収納で集中しやすい空間に。引き出し内にファイルボックスやコード整理グッズを導入し、乱雑さを視界からシャットアウト。使うときだけ取り出せるシンプルな構造にしておくと続けやすいです。

-

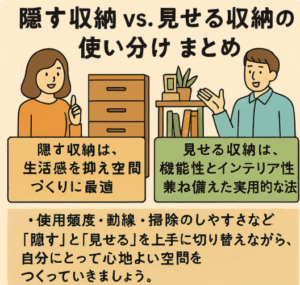

隠す収納 vs. 見せる収納の使い分け まとめ

「隠す収納」と「見せる収納」は、それぞれに役割と魅力があります。自分のライフスタイルや部屋の目的に合わせてバランスよく取り入れることが、快適で整った空間をつくるカギです。

-

-

- 隠す収納は、生活感を抑えた空間づくりに最適

- 見せる収納は、機能性とインテリア性を兼ね備えた実用的な方法

- 使用頻度・動線・デザイン性・掃除のしやすさを考慮して組み合わせる

-

「隠す」と「見せる」を上手に切り替えながら、自分にとって心地よい空間を少しずつつくっていきましょう。